電子、情報、通信を駆使した柔軟なものづくり技術者となる。

電子情報科では、「ものづくりの気持ち」を大切にしています。電子部品や回路の仕組み、プログラミングによって動かすことを学び、自分の思いやアイデアを形にして自由自在に動かせることを目指します。「ものづくりの気持ち」を持ちながら、試行錯誤し、思い通りに作り上げていく作業は楽しいものです。こうした作業を通して、手作業と考える力を結び付けていくことが電子情報科のものづくりです。

電子情報科 Topics過去の記事はこちら >

電子情報科の3分野

回路の動きや仕組みを学ぶ『電子』

電気をより高度・便利に活用するために、あらゆる電気製品には『電子回路』が組み込まれています。この電子回路を作るための『電気の性質』や『電子部品』について学びます。

「電気」と「電子」の違いは、『電圧』です。「電気」ではコンセントの100ボルトから発電施設の50万ボルトまで扱います。これに対して「電子」では半導体が動作する0.6ボルトからモータなどの機器を動かす24ボルトまで扱います。

物を動かすために制御する『情報』

使う人にとって更に便利な機能を提供するために『情報』の分野が欠かせません。コンピュータを使い、時間や温度に応じた『かしこい』動きを作り出します。人工知能(AI)による素早く高度な動きも『情報』の領域に含まれています。

あらゆるものを繋げてより便利に変える『通信』

最近ではインターネットが当たり前となり、『通信』の技術がさらに重要となっています。離れたもの同士が情報を交換できれば更に便利な製品を生み出すことができます。また、あらゆる製品同士の通信で作られた、「もの」のインターネット(IoT)も普及しています。

ものづくりプロジェクト

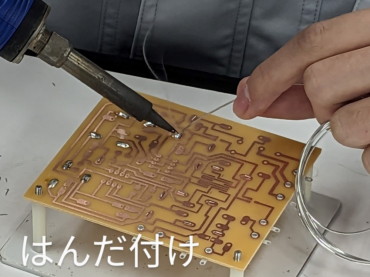

ものづくりコンテスト電子回路組立部門

電子基板の製作から制御までを行い、完成度を競う競技です。基板に電子部品を取り付け、はんだ付けを行って回路を作ります。そして作った回路を使って、指定された動作を作り上げます。各工業高校が参加しています。県大会から北信越大会への上位大会への出場と、上位入賞を目指して日々練習を重ねています。

マイコンカーラリー

白線が引かれたコースを自動走行する車両型ロボットの製作を行い、完走時間を競います。高い速度域の走行を可能としつつ耐えうる車体の製作、コースを無駄なく高速に走り抜く制御が求められます。北信越大会での上位入賞、全国大会出場を目指し、最速のマシン製作を行っています。

課題研究

1、2年生で学んだことを活かして、3年生から課題研究に取り組みます。作品制作やコンテストへの挑戦を通して、より実践的な知識と技術を身につけます。試行錯誤を経て、思い描くものを形にしていきます。

進路

電子系の製造業や通信、サービスやメンテナンスなど、ものづくりで身につけた技術と情報の知識を活かし、就職を目指します。就職では県内外の電気・電子関係企業や公務員があります。

電子や情報の分野を中心に、工業系の大学などへ進学を目指す生徒も多く、個々に応じた学習方法や進学先をアドバイスしています。進学では国公立大学や私立大学、専門学校などがあります。

>> 進路について資格取得

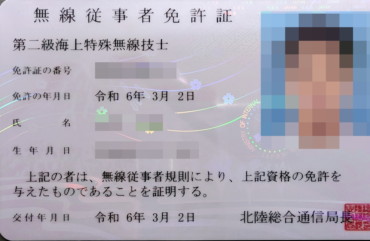

電気・電子系から情報分野と幅広く資格にチャレンジし、自分の進路を切り拓いていきます。在学中に取得した資格は就職や進学の際に有利になるだけでなく、その後の就職先や進学先で優れた技能を発揮できます。

電子情報科の必要な専門科目を履修することで、『第二級海上特殊無線技士』及び『第三級陸上特殊無線技士』の海・陸 Wライセンスを卒業後に申請することで取得できます(専門コース)。『第三級陸上特殊無線技士』を卒業後に申請で取得できる高校は石川県内では初となります。

- 3級/2級 技能検定(電子機器組み立て)

- 工事担任者(第二級デジタル通信/総合通信)

- 第二種電気工事士

- 第二級海上特殊無線技士

- 第三級陸上特殊無線技士

- 基本情報技術者試験

- ITパスポート試験

- 情報セキュリティマネジメント試験

- CGクリエイター検定

- 情報技術検定

- 計算技術検定 2級/3級